Unsere Ferien, das war Heuen!

- August 19, 2025

- by

- Angelika Overath

«Das ist jetzt nicht wahr!», rief Mutter Giacomina. Und Vater Nical schluckte: Nach den Töchtern Mengia (1952), Madlaina (1955), Aita (1957) hatte Giacomina kurz vor Silvester 1958 ihr viertes Mädchen zur Welt gebracht. Corina war gesund und munter.

Wir sitzen in der Arvenstube ihres Elternhauses im Senter Ortsteil Curtin. Ihre Mutter Giacomina, erzählt Corina, sei aus Ardez gewesen und habe die Handelsschule in Chur besucht. Das war ungewöhnlich damals, für ein Mädchen. Als sie einmal in den Sommerferien im Senter Dorfladen «Butia da Plaz» aushalf, lernte sie Nicolin Stupan kennen, den alle Nical nannten. Durch die Heirat wurde Giacomina Bäuerin. Die Familie lebte mit Tieren und Heu unter einem Dach. Corina spielte mit ihren Schwestern und Nachbarkindern um den Brunnen, in dem die Kühe, die Ziegen morgens und abends getränkt wurden. Heute ist der Heustall des Hauses ausgebaut. Und es gibt Raum für eine Drei-Generationen-Gemeinschaft. Corina und Men wohnen neben ihrer ältesten Tochter Nataglia und den drei Enkeln Talin, Lina und Pia.

Corina besuchte die Schule in Sent. Sie war die Jüngste ihrer Klasse. Gerne wäre sie, wie ihre älteren Schwestern, Lehrerin geworden. Traute sich aber nicht, das zu sagen. Kinderkrankenschwester, meinte sie zögernd, als sie mit 15 Jahren die Schule beendet hatte. Die Eltern waren froh. Aber diese Ausbildung konnte man erst mit 18 Jahren beginnen. Also kam die Kleine zu ihren Schwestern nach Chur in die WG. Sie sollte in der Zwischenzeit Arztgehilfin lernen. «Das war ein bisschen die Katastrophe», sagt Corina, «am schlimmsten war das Labor.» Sie brach die Ausbildung ab. Die Eltern schüttelten den Kopf. Ein Verwandter, der an der Kantonsschule in Chur arbeitete, konnte helfen. Corina durfte ein Jahr das Handelsgymnasium besuchen mit dem Ziel, auf das Lehrerseminar zu wechseln. Was gelang. So wurde sie doch noch eine Lehrerin.

Ihre Churer Jahre im Seminar waren schön. Nur hatte die junge Engadinerin Mühe mit dem Deutschen. «Wenn der Lehrer etwas fragte, und ich wusste die Antwort, habe ich überlegt, wie ich das auf Deutsch sagen musste. Und wenn ich es zusammenhatte und langsam den Finger hob, dann hatte es schon ein anderer gesagt.» An den Wochenenden, nach dem Unterricht am Samstagvormittag, fuhr sie heim. Vier Stunden Zug (es gab den Vereinatunnel noch nicht). Gegen 18.00 Uhr war sie in Sent. Dann Ausgang. Am Sonntag ein Skirennen und am Abend wieder zurück. Aber viele Engadiner Jugendliche machten das so. Ein Zugabteil war ihr Raum für Gemeinschaft.

Mit zwanzig tritt Corina ihre erste Stelle in Bergün an. Unterrichtssprache war Rätoromanisch. «Die Kinder waren sehr lieb, aber sie verstanden so wenig Romanisch. Ich musste viel auf Deutsch unterrichten.» Nach einem Jahr wechselt sie nach Zernez. Damals ist sie schon mit Men zusammen, der in Scuol als Elektriker arbeitet. Dieser Men, «Menin da Fanny», der Kleine von Fanny, war ihr recht früh aufgefallen, bei einem Konfirmandenlager in Lavin. Später lernten sich die beiden bei einem Musikfest im Münstertal näher kennen. Eine Jugendliebe, die hielt. Vater Nical sieht den jungen Mann und findet: Das wäre ein guter Bauer! Aber er hat keine Hoffnung, dass das junge Paar – eine Lehrerin und ein Elektriker! – sich für die Landwirtschaft interessieren könnte. Doch da sollte er sich täuschen.

Men war aus Tschlin, aber ein wenig war er auch aus Italien, er kannte das Meer. Seine Mutter Fanny, eigentlich Stefania, war die Tochter von Randulins, Auswanderern aus dem Engadin, die in Rom eine Drogerie betrieben. Während des Kriegs schickte Stefanias Vater sie nach Genf. Neben Romanisch sprach Stefania Italienisch und Französisch und ein wenig Schriftdeutsch. Bei Verwandtenbesuchen in Tschlin lernte die junge Frau dann Talin kennen, der im Transportwesen arbeitete. Sie heirateten. Aber mindestens einmal im Jahr wollte Stefania nach Rom! «Sie war immer sie selbst geblieben.» Was das heisst? «Weisst du, eine Frau in Tschlin, die am Morgen um zehn Uhr in einem Restaurant einen Kaffee trinkt, das war schon erstaunlich für die einheimischen Frauen! Und sie trug schöne Röcke. Ihr Haar hatte einen natürlichen roten Schimmer.» Stefania wurde früh Witwe und brachte ihre drei Kinder allein durch. Sie starb, kurz nachdem ihre Enkelin, Corinas Tochter Nataglia, ihr erstes Kind bekam. «Nataglia zeigte ihr den kleinen Talin im Altersheim. Sie sah das Kind und sagte: ‹Ach, wie schön, fein.› – Sie sagte das auf Deutsch! Es waren ihre letzten Worte.»

Vier Jahre unterrichtete Corina in Zernez; Men arbeitete in Scuol. Corina wusste, was Landwirtschaft bedeutet. «Unsere Ferien, das war Heuen! Aber das war schön, auch wenn wir arbeiteten.» Und Men half oft bei seinem Onkel auf dem Bauernhof in Tschlin aus. Sie sind Mitte zwanzig, als sie beschliessen, anders zu leben. «Ich wollte keinen Mann, der morgens aus dem Haus geht und abends heimkommt.» Sie möchte mit Men zusammenarbeiten, draussen im Freien, mit Tieren im jahreszeitlichen Einklang mit der Natur. In einer Bauernfamilie sehen sie die Chance, Kinder und Beruf harmonisch zu verbinden. Einmal werden sie Ziegen haben und Schafe, Hühner und ein Pferd für Nataglia. Vater Nical ist begeistert, als das Paar mit Wiesen, einem Transporter und ein paar Kühen anfangen möchte. Die beiden haben keine Ausbildung, aber Erfahrung. Und sie haben ihn! «Mein Vater gab schon Ratschläge, auch beim Kauf der Kühe.» Corina und Men können Land erwerben, Land tauschen; Vater Nical gibt etwas dazu. «Wir haben im Mai geheiratet, und im ersten Sommer geheut. Dann im Herbst auf dem Viehmarkt ein paar Kühe gekauft.» Zunächst können sie die Tiere im Dorf unterbringen, bei Corinas Schwester Madlaina, die später auch Bäuerin werden wird. Bald bauen sie im Nordwesten von Sent, im Ortsteil Sarandschasch, ein Haus mit Stall. In den Jahren des Aufbaus ist Corina schwanger und junge Mutter. Nataglia kommt 1985 auf die Welt, Niculin 1986, Plasch 1988. «Das machte man einfach so. Es war eine intensive Zeit, aber ich genoss das Leben mit unseren Kindern.» Mutter Giacomina hilft, wie sie auch der älteren Tochter Madlaina hilft. «Einmal habe ich meine drei Kinder vorbeigebracht, und da waren schon die drei von Madlaina da. Und Giacomina sagte nur: Gut, die drei nehme ich jetzt noch. Aber dann wirklich keins mehr!»

Men und Corina arbeiten mit dem Schweizer Original Braunvieh. Nur eine kurze Weile experimentierten sie mit Brown-Swiss, einer Braunviehkuh, in die eine amerikanische Rasse eingekreuzt wurde. Brown-Swiss-Kühe geben mehr Milch, aber sie brauchen Zusatzfutter. Corina und Men möchten die Tiere aus eigenen Futtermitteln ernähren. Sie sollen gesund bleiben und die Milch geben, die sie eben geben. Bald stellten sie ihren Hof auf biologische Landwirtschaft um. «Das ging problemlos. Wir wollten ja keine Hochproduktion. Wir wollten auch nicht auf Mutterkuhhaltung wechseln, also nur Fleisch produzieren.» Original Braunvieh kann für die Milch gehalten werden, und wenn eine Kuh vielleicht mehrere Jahre lang nicht trächtig wird, schlachtet man sie und bekommt doch noch Fleisch. Und ihre Kühe hatten immer Hörner. Natürlich sollte man aufpassen! Man müsse wissen, wie man sich einer Kuh nähere. Sicher könne Schlimmes passieren! Aber einem Kalb die Hörner auszubrennen, das gehe nicht! Es brauche Respekt vor den Tieren, und sie fällt, wie immer, wenn ihr etwas wichtig ist, ins Romanische: «respet invers la bes-cha». Wenn man einer Kuh die Hörner nehme, verändere man ihr Wesen. Eine Kuh mit Hörnern erhebt ihren Kopf anders.

Corina hat sechs Enkel, die alle in der Nähe wohnen. Sohn Niculin studierte an der ETH und lebt mit seiner Familie als Geomatiker in Scuol. Plasch übernahm vor drei Jahren den Bauernhof von Corina und Men. Das hätte Grossvater Nical gefreut! Und Corina, die früher im Dorf engagiert war, im Schulrat, in der Theatergruppe, im Chor, in der Tanzgruppe, im Kulturverein Ütil public ist zufrieden als pensionierte Frau. Sie ist gern im Bativ auf über zweitausend Meter, dem Maiensäss oberhalb von Sent, wo sie mit der Familie und den Cousins die Kindersommer verbracht hat. Die gemeinsame Arbeit, die langen Abende. «Wir sassen zusammen und haben erzählt.» Oder sie macht Käse im etwas tiefer gelegenen Prümaran Pra San Flurin. Es ist eine der wenigen im Originalzustand erhaltenen Alpen der Schweiz. Szenen des Schellenursli-Films wurden hier gedreht. Corina arbeitet mit den alten Geräten: Auf dem Holzofen wird das Brunnenwasser abgekocht, im riesigen Kupferkessel bricht und rührt sie die Milch, bevor sie über dem offenen Feuer erhitzt wird. Und zu Hause probiert sie das alte Spinnrad aus und webt aus der Wolle eine Decke für die Ofenbank. Verlorenes Handwerk interessiert sie. Sie sieht sich auch als «Chasarina», als Hausfrau, die diesen Beruf schätzt. Sie kann selbst bestimmen, wie und was sie arbeitet. Keiner redet ihr drein. Natürlich dürfe man sich nicht ausnutzen lassen. Es ist schön, wenn jemand mithilft. Aber es gefällt ihr, ihre Räume zu gestalten und zu pflegen. Und sie kocht gerne und backt eigenes Brot aus selbst gemahlenem Korn. Ihre Enkelkinder gehen bei ihr ein und aus. Oft übernimmt sie Hütedienste, etwa wenn Nataglia unterrichtet. «Ich habe die Kinder einfach um mich herum, und dann passiert allerlei.» Die fünfjährige Lina kann schon ganz gut spinnen.

Das Leben im Dorf hat sich geändert. Im Viertel Curtin wohnen kaum noch Menschen dauerhaft. In den meisten Häusern gibt es Ferienwohnungen, die wechselnd vermietet werden oder die meiste Zeit leer stehen. «Das ist der Tod jeder Gemeinschaft.» Aber sie wolle nicht alles graumalen, sagt sie.

Vor Corinas Haus lehnt ein liebevoll geschriebenes Schild hinter Glas, auf dem sie Romanischstunden anbietet. Ihre Muttersprache, das Romanische, ist ein Zuhause. So trägt Corina dazu bei, dass aus Feriengästen, aus Zweitwohnungsbesitzern, aus Zugezogenen doch ein klein wenig Einheimische werden.

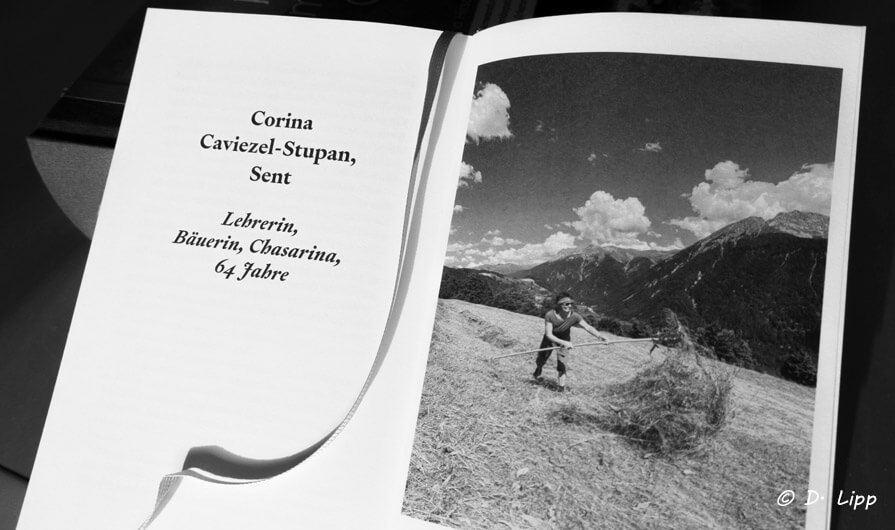

Corina Caviezel-Stupan, Sent, Lehrerin, Bäuerin, Chasarina, 64 Jahre

Aus:

Angelika Overath: Engadinerinnen, erschienen im Februar 2024, Limmat Verlag.

Angelika Overath ist 1957 in Karlsruhe geboren. Sie hat über die Farbe Blau in der modernen Lyrik promoviert, drei Kinder geboren, Reportagen, Essays, Romane und Gedichte geschrieben. Nach Jahren in Tübingen und Thessaloniki lebt sie seit 18 Jahren in Sent, Unterengadin. Hier wird Vallader, ein Idiom des Rätoromanischen, gesprochen. Im Frühjahr 2022 kam „Schwarzhandel mit dem Himmel/ Marchà nair cul azur“, ihr dritter zweisprachiger Gedichtband, heraus.

Während mehrerer Monate am Bosporus entwickelte sie den Roman „Ein Winter in Istanbul“ (2018). Im April 2023 erschien „Unschärfen der Liebe“ (Luchterhand), der zweite Teil ihrer Istanbul-Trilogie, der für die Longlist des Deutschen Buchpreises nominiert wurde. Sie hegt eine Liebe zu den heilenden Kohlpflanzen; ihrem Knie widmete sie ihr literarisches Sachbuch „Krautwelten“ (Insel-Bücherei). Mit ihrem Mann führt sie in Sent eine Schreibschule Sent.

Im Frühjahr 2026 wird im Luchterhand Literaturverlag der letzte Teil der Istanbul-Trilogie erscheinen: „Calanda oder Alvas Antwort“.

Angelika Overath (Wikipedia)

Angelika Overath bei Literaturport

Die Textrechte dieses Beitrags liegen bei Angelika Overath, die Bildrechte bei Doris Lipp.